松家仁之の小説『火山のふもとで』を読み終えるまでに、1年かかりました。

一気に読めなかったというよりも、少しずつ時間を置きながら読み進めていた、というほうが近いと思います。

この小説は、物語の展開を追っていくタイプの作品ではありません。

建築家や建築事務所で働く人たちの仕事、その進め方や考え方に触れながら、自分の知らなかった世界を静かに知っていくような読書でした。

読み進めるうちに、建物や作品を形にしていくまでの、気の遠くなるような工程や、それを支える忍耐強さ、繊細さに何度も立ち止まらされました。

浅間山の麓にある「夏の家」で働く建築家たちの日々は、大きな出来事が起こるわけではありません。

それでも、ページを閉じたあとに、その時間の感触だけが静かに残り続ける。そんな読後感を持つ小説でした。

著者紹介

松家仁之は、1958年東京生まれの小説家です。

長く新潮社の編集者として働き、「新潮クレスト・ブックス」の創刊にも関わりました。

編集者としてのキャリアを経て、50歳を過ぎてから小説を書き始め、2012年に『火山のふもとで』でデビューしています。

編集者時代には、海外文学を中心に多くの作品に携わり、また村上春樹のインタビュアーを務めていたことでも知られています。

そのため、松家の小説には、言葉の選び方や文章の運びに、過剰な装飾を避けた端正さと、長い読書経験に裏打ちされた落ち着きが感じられます。

デビュー作である『火山のふもとで』は、第54回読売文学賞を受賞し、最初の一作にして高い評価を得ました。

以降も、建築や自然を重要な背景として、人が働くこと、生きることを静かに描く作風で、独自の位置を築いています。

松家自身は、文庫版『火山のふもとで』のあとがきで、作家として最初に構想していた作品が二つあり、そのもう一つが後に『天使も踏むを畏れるところ』へとつながっていったことを明かしています。

作家としての歩みは決して多作ではありませんが、一作一作を時間をかけて書き上げる姿勢も、作品の印象と深く結びついています。

作品紹介

『火山のふもとで』は、2012年に刊行された松家仁之のデビュー作で、北浅間山麓にある別荘「夏の家」を舞台にしています。

物語の時代は1980年代初頭、いわゆるバブル前夜。

東京にある建築設計事務所は、毎年夏になると活動の拠点を浅間山の麓へ移し、自然に囲まれた環境のなかで仕事を進めていきます。

語り手は、村井俊輔設計事務所に新しく入所した若手建築家の「ぼく」(坂西徹)です。

所長である村井のもと、井口、内田、中尾雪子といった所員たちが、国立現代図書館の設計コンペに向けて案を練り、議論を重ねる日々が描かれます。

物語の中心にあるのは、設計という仕事の積み重ねと、それに伴う人間関係です。

この小説では、劇的な事件が物語を大きく動かすことはありません。

建築案を考え、修正し、再び考えるという過程が淡々と続いていきます。

その静かな時間のなかに、恋や死、生といった人生の出来事が自然に織り込まれ、浅間山という存在が背景として常に意識されます。

作中には、フランク・ロイド・ライトやアスプルンドといった建築家の名前や逸話も登場し、建築という営みが持つ厳しさや深さが象徴的に示されます。

抑制された文体で描かれる仕事と生活の描写は高く評価され、刊行翌年には読売文学賞を受賞しました。

デビュー作でありながら完成度の高い作品として、長く読み継がれている小説です。

私の1年間の読書体験

この小説を読み終えるまでに1年かかった、という事実は、あとから振り返ってそうだったと気づいたものです。

読み始めたときから「時間をかけよう」と決めていたわけではありませんし、途中で中断したという感覚とも少し違います。

生活のなかに本があり、読めるときに読み、読まない時間も含めて、この小説と付き合っていた、というのが近いように思います。

一気に読み進めることもできましたが、そうはなりませんでした。

本を閉じたあとに、物語の続きを考えるというよりも、読んだ場面とは別のことに思いが向いていく時間があり、その時間ごと含めて、この読書体験だったのだと思います。

八ヶ岳の別荘で過ごした時間

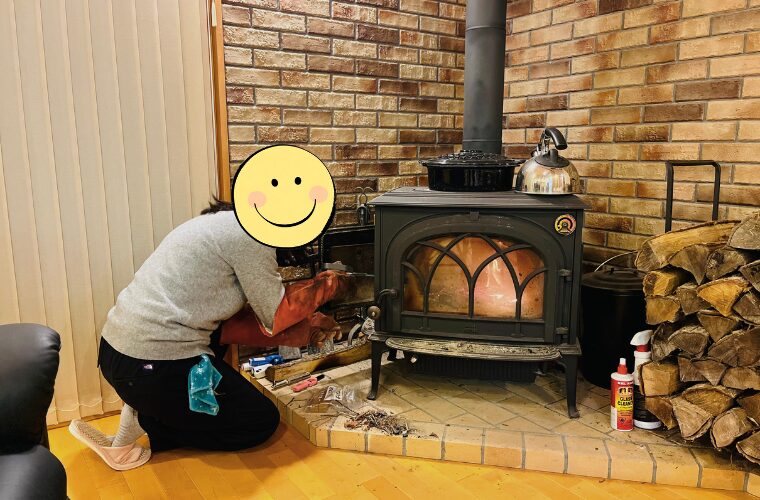

この1年のあいだに、友人に誘われて八ヶ岳の個人の別荘で過ごす機会が二度ありました。

一度だけではなく、翌年も同じ場所を訪れたことで、山の中で過ごす時間が特別な出来事ではなく、記憶として静かに積み重なっていきました。

山にいるあいだは、何かを成し遂げようとする時間よりも、ただ一日が過ぎていく感覚のほうが強く残ります。

まず何よりも、家事をやらないといけないということです。

ホテルステイで優雅に過ごす・・・その反対をいくようなところもあります。

生活や空気そのものを感じ、楽しむといったほうがいいかもしれません。

朝の空気や天気の変化に注意し、山にいることをただ楽しむのです。

本で読んだ場面を思い出し、今の自分が感じている風と重ねながら滞在時間を楽しみました。

山の描写への実感

『火山のふもとで』を読んでいたとき、浅間山の描写がよく出てきます。

自分にとっての浅間山は、大噴火があり大勢の人が亡くなったという歴史が印象的です。

また、近所の方が転居した時に、「浅間山の噴火が万一あっても、火山灰が届きにくい地域だから」と言っていたことも強い印象になって残っています。

作品の中でも、いつも水蒸気をあげている浅間山の存在は、日常の背景として描かれています。

噴火の瞬間が強調されるわけでもなく、危険性が語られるわけでもありません。

ただ、そこにあるものとして、静かに意識され続けています。

水蒸気をあげているという描写は、噴火の予兆として読めるものではありませんでした。

むしろ、生きている山であることを、必要以上に説明せずに示しているように感じられました。

八ヶ岳で過ごした時間を思い返しながら読むと、山がそこにあるという事実そのものが、人の時間の流れを変えていくことが、少しずつ実感として理解できるようになってきます。

自分の生き方に思いが向いた話

『火山のふもとで』を読んでいるあいだ、物語の先が気になって仕方がない、という読み方にはなりませんでした。

本を閉じたあとに残っていたのは、登場人物の行動や選択そのものよりも、働くことや時間の使い方について考えている自分の姿でした。

建築家はコンペに勝つための作品を作ればいいのではありません。

派手さやオリジナリティが感じられなくても、そこで過ごす人間のことを第一に考え、私たちが気づかないような工夫を山のように準備しています。

そこに人としての誠実さや繊細さが大いに役立っていることに気づきました。

口数が少なくても真摯な態度の人が好きな私は、建築家も同じではないかと思ったのでした。

この小説にはそんな人たちが何人も登場するのです。

読んでいて気持ちが良いのですよ。

この感覚が、読書の途中で自分自身の生き方や、人との関わり方を振り返ることに静かに繋がっていきました。

『火山のふもとで』を読んでいる時間は、内容を追いながら、自分も考え続けている時間だったように思います。

私の感想 まとめ

『火山のふもとで』を1年という長い時間をかけて読み終えた時、深い満足感と感動がありました。

こういう終わり方になったのか、という静かな驚きとともに、人の一生を描いた作品を読み終えたあとに感じる、かけがえのない時間を共に過ごしたような感覚が残りました。

私は本や映画、ドラマで人の一生を描いた作品に触れると、その時間の重さや尊さに圧倒され、思わず立ち尽くしてしまうような感覚になります。

フィクションであるかどうかは、あまり関係ありません。

結局、誰の一生も、振り返ってみればこのような積み重ねなのではないかと思うのです。

『火山のふもとで』を読んでいるあいだ、そして読み終えたあとも、派手な出来事ではなく、日々の選択や時間の重なりが静かに胸に残っていました。

そうした一生を描いた物語に触れるたびに、自分もまた、こんなふうに残された時間に真剣に向き合っていきたいと思いました。

コメント